Por Karsten Krüger

En los debates sobre la gobernanza del sistema educativo nacional o regional, la calidad de la educación es una palabra clave que, como muchas otras palabras clave utilizadas en los debates y estrategias políticas, sigue sin explicarse bien.

En la mayoría de los casos, la calidad de la educación está relacionada con indicadores cuantitativos como el número de docentes, la proporción de docentes por alumno, la financiación y la financiación por parte de los alumnos como factores de entrada, la cantidad de tiempo de instrucción directa, el grado de aprendizaje activo como indicadores de proceso o puntuación de exámenes, las tasas de graduación como indicadores de productos y la inserción en el mercado laboral como indicadores de resultados (véase Chapman, D. y Adams, D. 2002).[1] Se supone que los indicadores cuantitativos tienen algo que decir sobre la calidad de la educación. Este es el supuesto básico del enfoque de clasificación, especialmente en la educación superior. Sin entrar en el debate sobre si los indicadores cuantitativos podrían utilizarse para medir la calidad, lo importante es la definición subyacente de calidad. Esto requiere aclarar primero, ¿qué significa calidad de la educación?

Según la UNESCO, la educación de calidad empodera al individuo, pero no existe una definición unificada de la misma. «La educación de calidad es un concepto dinámico que cambia y evoluciona con el tiempo y los cambios en los contextos sociales, económicos y ambientales del lugar, pero un denominador común es que la educación «debe equipar a todas las personas, mujeres y hombres, para que participen plenamente en sus propias comunidades y también sean ciudadanos del mundo»».

El primer paso es preguntarse por el nivel para el cual se define la calidad de la educación: por ejemplo, el sistema educativo en su conjunto, el contexto concreto de aprendizaje de los alumnos (las escuelas) o el impacto en los individuos. Este último se define actualmente a través de resultados de aprendizaje (véase la Figura 1).

Los resultados del aprendizaje se miden y evalúan generalmente en términos de alfabetización, matemática y conocimientos de otras disciplinas escolares, como, por ejemplo, en el estudio PISA. Pero dicha evaluación no cubre los aspectos principales que se mencionan en la definición de la UNESCO: la plena participación en sus comunidades y como ciudadanos en el mundo. Tampoco cubre una amplia gama de competencias para la vida, incluidas las actitudes y los valores. Este es el desafío abierto de la medición de la calidad de la educación.

Esta falta de medición de la calidad de la educación en términos de empoderamiento afecta directamente a la educación cívica y a la educación para la democracia. Emerge la cuestión de cómo se puede evaluar la ciudadanía democrática responsable y cuáles podrían ser los indicadores para medir la calidad de la educación en las áreas de educación democrática o cívica a nivel del contexto de aprendizaje y del sistema educativo. Aquí entra en juego el concepto de «competencia».

Figura 1: Factores que influyen en la calidad educativa

En las últimas décadas, la competencia se ha convertido en la palabra clave para el diseño de estrategias educativas internacionales y europeas. De acuerdo con Telling y Seapioni (2019), este proceso se inició a principios de la década de 1970 con la fase fundacional, que finalizó a finales de la década de 1990. La segunda fase de consolidación como término clave para las políticas educativas se inició en la década de 2000 con el impulso de la OCDE a su estudio PISA y en la UE con la aprobación de la llamada Estrategia de Lisboa y el desarrollo del Marco Europeo de Cualificaciones, y en Europa con la creación del Espacio Europeo de Educación Superior, con la llamada Estrategia de Bolonia en su centro. En particular, la Estrategia de Lisboa hizo más hincapié en el valor económico de la educación, con el aprendizaje basado en competencias en su centro (CEDEFOP 2009a). La tercera fase comenzó en la UE tras la crisis financiera y económica de 2009, ampliando su ámbito de aplicación, introduciendo en el debate nuevos objetivos, como la cohesión social. Interculturalidad y habilidades sociales.

El origen conceptual del concepto competencia es doble. Uno se encuentra en el trabajo psicológico de White (1959) y más tarde de McClelland (1973), que fue utilizado por Boyatzis (1982) para elaborar un enfoque de competencias para la gestión de recursos humanos en las empresas. Otro origen es la idea de Chomsky de las competencias lingüísticas y de un hablante ideal que domina perfectamente una lengua. De acuerdo con Telling y Serapioni (2019), el cambio de competencias en la gestión de recursos humanos fue uno de los impulsores de su adaptación a las políticas educativas en el primer período. Roegiers (2016) mencionó como un motor importante hacia el enfoque competencial, el enfoque de enseñanza por objetivos que propone tomar como referencia para el diseño curricular «lo que el alumno debe dominar, sobre la base de una división en objetivos operativos» (Roegiers 2019: 10). A pesar de su creciente relevancia para las políticas educativas, o probablemente su creciente relevancia política, su comprensión sigue siendo objeto de controversia, pero existe una comprensión central como resultado de un proceso de aprendizaje y un atributo individual que se revela en el desempeño (véase Telling y Seapioni, 2019).

La aplicación del enfoque por competencias en la política educativa europea en la década de 1990, a pesar de que la UE no tiene competencia política en este ámbito, se produjo a través de la percepción de que la educación es un motor de crecimiento y empleo y el cambio hacia la concepción del aprendizaje permanente, delegando la responsabilidad a los ciudadanos en sus trayectorias profesionales, siendo la empleabilidad la segunda palabra clave (véase CE 1996).[2] Implica que la visión de la educación y la formación se extienda a todas las etapas de la vida, pero también a otros ámbitos del aprendizaje como el aprendizaje no formal e informal. El Libro Blanco sobre Educación y Formación (CE 1995) de la Comisión Europea, que allanó el camino para el enfoque del aprendizaje permanente, sigue utilizando el término «conocimiento» como referencia. Cinco años más tarde, enmarcado en la llamada Estrategia de Lisboa, el documento estratégico Hacer realidad un espacio europeo de aprendizaje permanente utilizaba el término «competencia» como referencia clave, pero aún combinado con «conocimiento».[3] También se habla de «competencias» en la Declaración de Bolonia del año 1999, que es el punto de partida de la creación del Espacio Europeo de Educación Superior y que se convirtió en su punto de referencia en los años siguientes para el esbozo del Marco de Cualificaciones para el Espacio Europeo de Educación Superior y el diseño de los planes de estudios de educación superior [4], y más tarde del Marco Europeo de Cualificaciones y de todo el sistema educativo europeo.

La implementación del enfoque de competencias dio lugar al desarrollo de una amplia gama de competencias clave, que se consideran «necesarias para todos para la realización y el desarrollo personal, la empleabilidad, la inclusión social y la ciudadanía activa». La principal propuesta de competencias clave es el marco con ocho competencias: 1) competencia en lectoescritura; 2) competencia multilingüe; 3) competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería; 4) competencia digital; 5) competencia personal, social y de aprender a aprender; 6) competencia ciudadana; 7) competencia emprendedora; y 8) competencia en conciencia y expresión culturales.

Como señalaron Gordon et al. (2009), las tres primeras competencias pueden vincularse a las asignaturas escolares e integrarse en sus planes de estudio. Las otras cinco competencias son transversales, ya que no se pueden vincular fácilmente a una sola asignatura, lo que implica diferentes aspectos como el pensamiento crítico, la creatividad, la resolución de problemas, la empatía, y la gestión de las emociones. Es decir, se deben implementar de manera transversal en todas las áreas temáticas. Sin embargo, la práctica escolar indica que a menudo se les asignan áreas temáticas específicas, tomando el ejemplo de las competencias ciudadanas y su vinculación con las áreas temáticas de ciencias sociales. En cualquier caso, como argumentamos a continuación, tomar en serio el enfoque competencial implica repensar los métodos de evaluación.

Se asume que la implementación del enfoque competencial implica una ruptura con las estrategias centradas en el profesor poniendo el foco en los alumnos y los estudiantes, lo que implica un cambio de la enseñanza al aprendizaje. Este cambio debería tener implicaciones para la enseñanza misma y el papel de los docentes, lo cual queda reflejado en el creciente debate sobre el aprendizaje colaborativo[5], o aprendizaje cooperativo[6], como el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje por desafíos y el aprendizaje contextual, entre otros.[7]

Lo que probablemente sea aún más importante es que los procedimientos de evaluación también se adapten al enfoque de competencias. Para ello, es necesario aclarar primero qué significa el término «competencia». Utilizamos aquí una comprensión holística de la competencia, lo que significa, en primera instancia, un compromiso con el objetivo general de la educación de apoyar los procesos de aprendizaje individuales para empoderar a las personas. Posteriormente, se relaciona con un área específica de la vida o del trabajo. Las personas competentes son aquellas que pueden actuar adecuadamente en situaciones concretas dando respuesta a la expectativa de los demás aplicando sus conocimientos, habilidades y actitudes aprendidas en entornos formales, no formales e informales para un área social específica.[8]

La competencia es un potencial, que solo puede ser observado en un desempeño concreto y evaluado por un observador externo.[9] Esta complementariedad de competencia y desempeño no ha recibido suficiente atención en el debate sobre competencias, pero la evaluación de competencias depende necesariamente de los resultados. La evaluación de la idoneidad de una acción o de una competencia presupone siempre tener una idea de lo que debe evaluarse. Para ello es necesario establecer criterios de lo que se considera una acción adecuada, que en los sistemas educativos son fijados por evaluadores expertos (véase Pfadenhauer, 2014: 45) definiendo los resultados de aprendizaje esperados[10].

A través de la definición de resultados de aprendizaje o criterios similares para la evaluación de la acción adecuada, el individuo se enfrenta a un esquema normativo de acción competente según el campo de acción, por ejemplo, un ciclo de formación profesional o una asignatura escolar. El individuo cuya competencia se evalúa, no tiene ninguna influencia ni en la definición de los criterios ni de la situación, que se ha preparado por su evaluación. Se trata de estándares de competencia que permiten concluir a partir del rendimiento el grado de competencia que ha alcanzado el alumno.

Por esta razón, en el campo de la educación cívica el debate sobre la buena ciudadanía cobró relevancia preguntando qué tipo de ciudadanía esperamos. Sin embargo, como señalamos en el documento Conceptual Framework and Vision: Responsible Democratic Citizenship and Education for Democracy, del Proyecto DEMOCRAT, la ciudadanía es una figura que se encuentra en cualquier Estado-nación, sea democrático o no. Por esta razón, es importante definir qué significa el comportamiento democrático, definir los criterios de evaluación, ampliarlos para su evaluación en las escuelas y determinar cómo evaluar.

Figura 2: Modelo del aprendizaje de competencias de ciudadanía democrática responsable

La Figura 2 muestra un modelo básico de cómo una persona aprende (o no) a convertirse en un ciudadano democrático responsable, que incluye también a las personas que no son consideradas por el Estado como ciudadanos o sus hijos. Se basa en un modelo de trabajo propuesto por Hoskins et al (2008).

La tercera columna representa las competencias de una ciudadanía responsable y democrática, que se conceptualizan, siguiendo el Marco Europeo de Cualificaciones, como conocimientos, capacidades y actitudes fácticas. El aprendizaje de estas competencias depende del entorno de aprendizaje formal, no formal e informal de las personas. Con entorno de aprendizaje formal nos referimos aquí al sistema de educación formal con educación primaria, secundaria y terciaria, a lo que añadimos aquí la posibilidad de experimentar la democracia en la vida cotidiana, incluido el sistema político, y los medios de comunicación masivos y sociales que informan a los ciudadanos sobre lo que sucede en la sociedad. Las oportunidades de aprendizaje, como es bien sabido, dependen en gran medida de los antecedentes socioeconómicos y culturales del alumno.

Las competencias adquiridas por los alumnos determinan, como ya se ha explicado, únicamente el potencial de actuar democráticamente. Las competencias deben demostrarse en las prácticas. Existen barreras sociales, lo que facilita el ejercicio de las competencias o lo dificulta. Esto influye en el proceso de aprendizaje posterior, pero también en el proceso de aprendizaje de los hijos de los alumnos.

Solo a través de la actuación, es posible observar si las personas actúan de manera competente aplicando sus conocimientos, habilidades y actitudes en situaciones dadas. El grado de idoneidad de una actuación no depende únicamente de las competencias y otros recursos personales de la persona que actúa, sino también de los recursos externos disponibles. Esto se puede ilustrar con el ejemplo de los consumidores que quieren comprar (o consumir) de forma sostenible. Para ello, los consumidores necesitan la información necesaria sobre los productos y servicios (como la huella ecológica u otras etiquetas ecológicas) para poder compararlos. Además, también necesitarían información sobre los certificados. Es decir, qué es lo que realmente está certificado y si el organismo de certificación es fiable.

Una situación de desempeño está compuesta por la situación misma, por ejemplo, ser elegido delegado de clase y la expectativa social, cómo actuar apropiadamente como delegado de clase; por los recursos personales, en el ejemplo del delegado de clase se puede mencionar las competencias para actuar democráticamente, los recursos externos disponibles para la actuación y la situación personal de las personas.

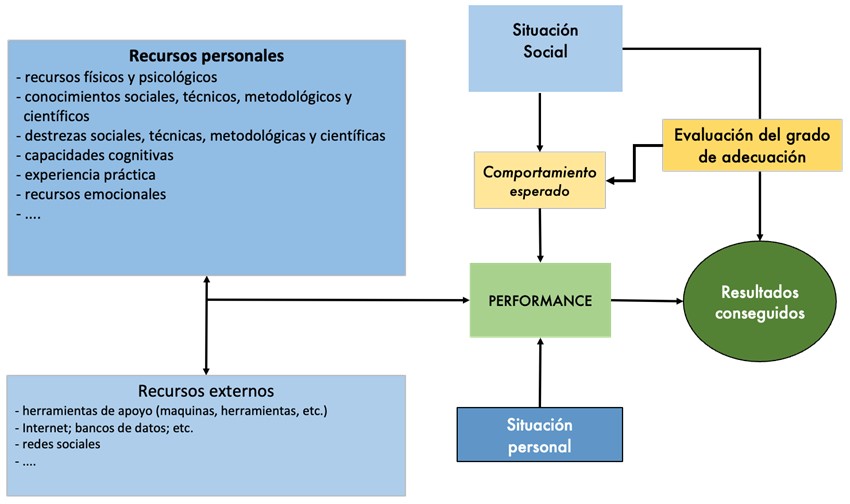

Según Le Boterf (2010), los actores necesitan saber: por un lado, cómo combinar y movilizar un conjunto de recursos personales y recursos externos adicionales disponibles en el entorno; y, por otro lado, cómo actuar en la práctica y gestionar adecuadamente situaciones concretas (véase la figura 3). Desde esta perspectiva, la competencia de las personas se basa en un conjunto de recursos personales/externos y en su capacidad para utilizar estos recursos en situaciones concretas, así como para buscar y utilizar recursos adicionales relevantes para hacer frente a la situación o a un conjunto de situaciones. También la situación personal del actor influye en la interpretación. Un ejemplo sencillo de esto es que una persona que, por alguna razón, no durmió la noche anterior, probablemente no se desempeñará de la misma manera que si hubiera descansado adecuadamente.

Figura 3: Performance de la Competencia

Para una evaluación de las competencias dentro del sistema de educación formal, no es suficiente un estándar general de adecuación. Una de las principales funciones del sistema educativo formal es, según el sociólogo alemán N. Luhmann, la selección para hacer posible el diseño de una vida o carrera profesional. Esto implica que cada competencia debe ser mapeada en una escala de adecuación con el fin de seguir el desarrollo de la competencia y tener la base para un procedimiento de selección detallado. Es decir, que el proceso de evaluación no solo debe determinar la idoneidad de la acción, sino también los diferentes grados de idoneidad. Por lo tanto, la evaluación de competencias siempre implica competencia. No se trata solo de actuar adecuadamente, sino también hacerlo mejor que los demás.

En otras palabras, la evaluación de la competencia para una ciudadanía democrática responsable es un proceso muy complejo, que comienza con la creación de un ideal de ciudadano democrático responsable, pasa por determinar qué competencias se requieren y escalar el grado de adecuación en situaciones estándar, para luego diseñar situaciones de prueba estandar en la que se pueda observar y evaluar la aplicación de las competencias a través del desempeño. Dado que el desempeño democrático es, por naturaleza, la interacción social con otros actores y procesos en el tiempo, es difícil crear una situación de prueba. Una forma alternativa es una evaluación continua del desempeño. Por ejemplo, en el caso de los delegados de una clase, cómo actúan durante un período determinado. Esto también se puede aplicar al comportamiento democrático como transversal a las disciplinas, por ejemplo, en el curso del aprendizaje colaborativo o cooperativo.

¿Qué significa esto para la medición de la calidad de la educación en una escuela o en todo el sistema educativo? Indica que el enfoque de competencias dificulta la medición de la calidad de una escuela o de un sistema educativo, si nos tomamos en serio el concepto de competencia. Nuestro argumento era que las competencias como tales existen solo como un potencial y deben ser evaluadas por el desempeño. Esto es difícil en el caso de las competencias transversales, como explicamos aquí con el ejemplo de la competencia para una ciudadanía democrática responsable. Solo pueden ser observados a través de una performance, lo que: a) implica interacción social con otros actores, b) necesita tener una duración en el tiempo. Y su eficiencia a menudo no se produce en el mismo momento de la actuación, sino en una etapa posterior de la vida de los alumnos en forma de partidismo, votación, participación formal e informal. Como indica nuestro modelo de trabajo, la participación política está muy influenciada por la sociedad y el contorno de lo político, más concretamente por la capacidad de respuesta (percibida) del sistema político en combinación con la percepción individual de la posibilidad de influir en la decisión política en los diferentes niveles políticos, pero también en otros ámbitos sociales como la escuela. Por lo tanto, resulta difícil de medir la calidad de un sistema educativo en relación con las competencias transversales como la competencia para una ciudadanía democrática con las herramientas que se aplica, por ejemplo, en los estudios PISA.

[1] Chapman, D. W., & Adams, D. K. (2002). La calidad de la educación: dimensiones y estrategias. Hong Kong: Banco Asiático de Desarrollo.

[2] CE (1996) Libro Blanco sobre Educación y Formación. Enseñanza y aprendizaje. Hacia la sociedad del aprendizaje.

[3] En el glosario del documento en inglés, la competencia se define como «la capacidad de utilizar eficazmente la experiencia, los conocimientos y las cualificaciones» (CE 2001: 31).

[4] Véase, por ejemplo, el proyecto Tuning (https://www.unideusto.org/tuningeu), que se inicia en el año 2000 como un proyecto del programa Erasmus para impulsar el proceso de Bolonia y, posteriormente, para promover los objetivos del Proceso de Lisboa en la enseñanza superior.

[5] «… collaborative learning was founded by humanity educators in higher education, based on theories of constructivism (Piaget and Vygotsky) and critical pedagogy (Freire), with the goal of shifting the structure of authority in education». (Yang, X. 2023: 719) A Historical Review of Collaborative Learning and Cooperative Learning. TechTrends (2023) 67:718–728 https://doi.org/10.1007/s11528-022-00823-9

[6] «… cooperative learning was established by social psychologists and STEM educators to improve K-12 education in a culture of competition and individualism, based on theories of social interdependence (Lewin and Deutsch), constructivism (Piaget and Vygotsky), and behaviorist learning theories (Skinner and Bandura)». (Ibidem 719)

[7] Ambos enfoques surgieron en la década de 1960, convirtiéndose en el campo de los estudios académicos en la década de 1970 y haciéndose más popular en las décadas de 1980 y 1990.

[8] Se puede esperar que un mecánico de automóviles tenga las competencias para reparar un automóvil y actuar adecuadamente para resolver un problema del motor. No se puede esperar lo mismo de un trabajador social, de quien se puede esperar que actúe adecuadamente para resolver problemas sociales, por ejemplo, en las familias. Tanto el mecánico de automóviles como el trabajador social necesitan competencias holísticas en su campo de trabajo. No se puede esperar una acción apropiada en una situación dada si una persona solo ha aprendido un aspecto específico de la supuesta competencia.

[9] También pueden ser los propios actores, quienes toman la posición de un observador y evalúan su propia actuación.

[10] La referencia para la evaluación de competencias es el concepto de resultados de aprendizaje que, como se ha mostrado anteriormente, es clave para la Estrategia Europea de Educación y Cualificaciones.

Deja una respuesta